プロテオミクスリソースの国際コンソーシアムProteomeXchangeの論文が掲載されました

- その他

- ファンディング

- 統合化推進プログラム

2025年11月11日、プロテオミクスリソースの国際コンソーシアムProteomeXchangeに関する論文が、科学雑誌「Nucleic Acids Research」のDatabase Issue (データベース特集号) に掲載されました。この論文の中で、本論文の共著者でもある京都大学の石濱 泰 教授らが構築しているjPOSTでの取り組みについても述べられています。

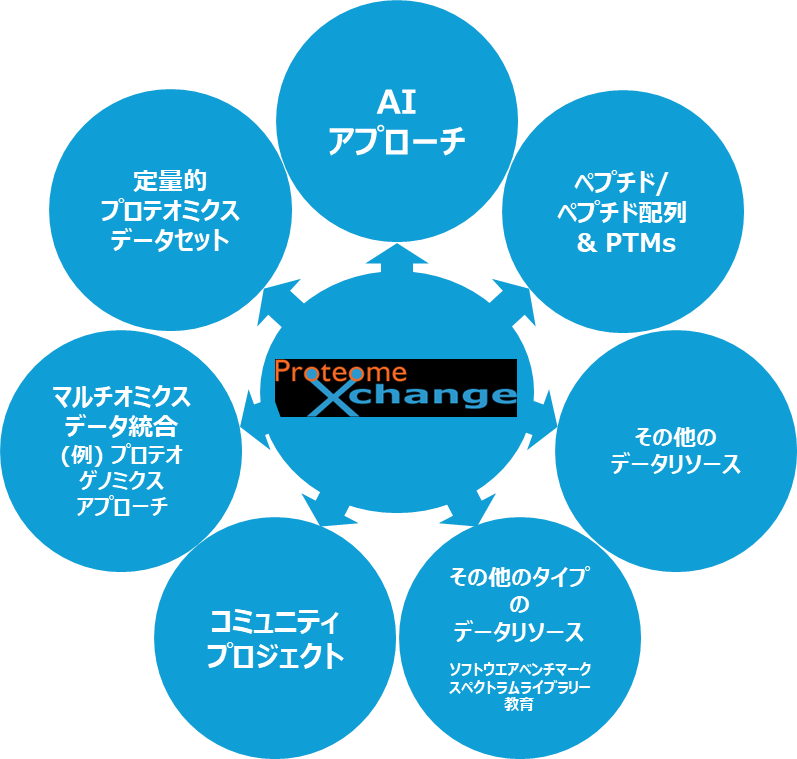

プロテオミクスリソースのコンソーシアム「ProteomeXchange」は、質量分析に基づくプロテオミクス分野におけるオープンデータ運用の標準化を目的として2012年に設立されました。現在、世界の主要なプロテオミクスデータリポジトリであるPRIDE(欧州)、MassIVE(米国)、jPOST(日本)、iProX(中国)、および小規模なプロテオミクスデータリソースであるPanorama Public(米国)とPASSEL(米国)が、ProteomeXchangeの下で連携して活動しています。ProteomeXchangeでは、生物学的データに対するFAIR原則(※)に基づき、傘下のデータリポジトリが公開している全てのデータセットにアクセスするための共通Web ポータル「ProteomeCentral」を運営し、2025年6月までに64,330データセットのProteomeXchangeリソースが登録されています。ProteomeXchangeリソースは、2022年12月にGlobal Biodata CoalitionのGlobal Core Biodata Resourcesに選定され、科学コミュニティにおいて不可欠な重要な生物学的リソースとして認められました。

本論文では、ProteomeXchangeが取り組んでいるプロテオームデータフォーマットの標準化やプロテオームデータセットの再利用に向けた取り組みについて述べられています。その中で、jPOSTが独自に取り組んでいる、プロテオミクスデータジャーナル「Journal of Proteome Data and Methods(JPDM)」を発行して研究者が再利用可能な形式でProteomeXchangeリソースにデータ登録を促す仕組みや、さまざまなサンプルの測定環境の違いを克服してサンプル間の比較定量解析を可能にするために開発した統一化された基準尺度「UniScore」などについても紹介しています。

詳細は、論文「The ProteomeXchange consortium in 2026: making proteomics data FAIR」をご覧ください。

jPOSTは、プロテオーム質量分析データのリポジトリの「jPOSTrepo」と標準化したプロトコルに基づくプロテオーム生データの再解析システム、および再解析データを統合したデータベースの「jPOSTdb」から構成されています。jPOSTはJST統合化推進プログラムの研究開発課題「jPOST prime:コミュニティ連携を基盤とするプロテオームデータベース環境の実現」(研究代表者 石濱 泰 京都大学 大学院薬学研究科 教授)の一環として開発・運営されています。

補足説明

※ FAIR原則:データを「見つけやすく(Findable)」「アクセスしやすく(Accessible)」「相互運用しやすく(Interoperable)」「再利用しやすく(Reusable)」するための原則をまとめたガイドライン。

(図)ProteomeXchange consortiumの取り組み

ProteomeXchangeのメンバー:PRIDE(欧州)、MassIVE(米国)、jPOST(日本)、iProX(中国)、 Panorama Public(米国)、PASSEL(米国)

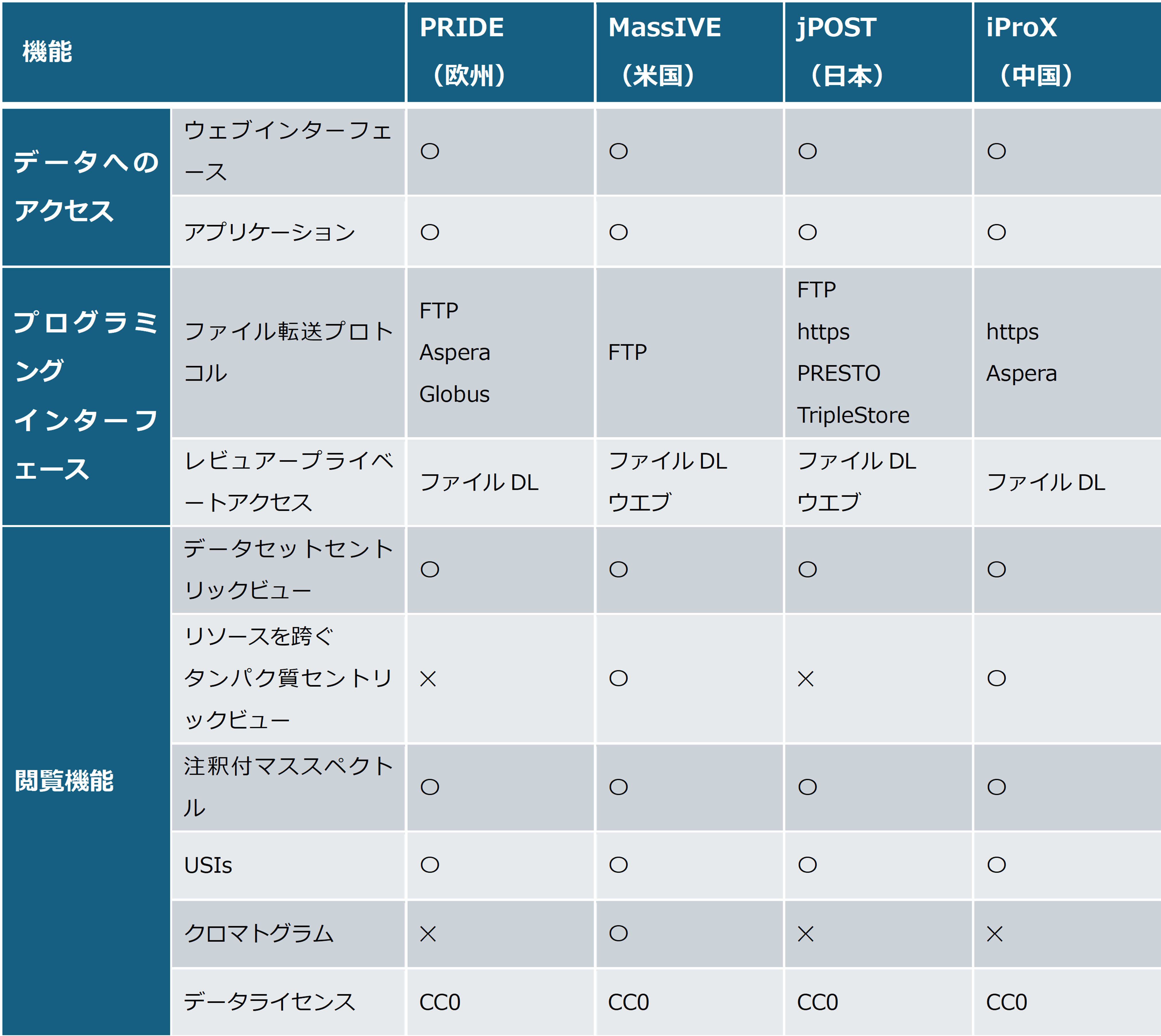

(表)主なプロテオーム質量分析データリポジトリとその特徴